Nonê era um homem fabuloso, alegre, comunicativo, simples, educado. Tudo nele era motivo de festa. Trazia flores para casa e me escrevia sempre cartas e bilhetes de amor, chamava-me de “mãe”... Era bom, paciente, afetuoso, preocupado com os filhos e com a memória de Oswald, inteligente, culto, lia muito e de tudo, falava fluentemente francês e inglês, sabia alguma coisa de espanhol, italiano e alemão. Tinha uns requintes de burguesia, gostava de boas comidas e só tomava uísques e vinhos muito bons, adorava pintar, ensinar trabalhar em diversas atividades e empreendimentos culturais, construir, escrever, participar, lutar por suas ideias... Sim, o Nonê era um idealista, um anjo bom como quer o jornalista, o Nonê era gente, sim... E tratava todo mundo como... gente... O Nonê, querido.

|

| Anita Malfati Retrato de Oswald de Andrade Filho (Nonê) |

Adelaide Guerrini de Andrade casou-se com Oswald de Andrade Filho em 1940. Tiveram de um casamento feliz, 4 filhos: Inês Adelaide, casada com o cineasta Cavalheiro Lima; José Oswald, casado com Maria Jambeiro; Marcos Antonio, casado com Regina Ceneviva e Bárbara Heliodora, a Pílula. Os nomes foram dados todos, “pelo velho Oswald”. Ela conheceu Nonê quando Oswald se casou com sua irmã, Julieta. Trinta dias exatos da morte de Nonê, Adelaide está sentada junto à mesa colonial da sala de jantar. Ali está a poltrona vazia de Nonê. Entre lágrimas e recordações, junto às fotografias, recortes, pacotes de livros, cadernos de anotações de Nonê, recorda:

“O Nonê morreu de sua diabete, não foi do coração, morreu sentado na cama, em nossa casa do Guarujá, dialogando comigo... Eu mexia na cozinha, preparando o jantar. Eram umas seis horas.. O Nonê estava meio quieto. Pensei que era aquela dorzinha que ele tinha no braço. Perguntei, ele me disse que escutava os passos do jardineiro lá fora... Voltei-me, ele já caíra pra trás, inerte, os olhos vidrados, morto. Naquele dia não quis ir à praia, tomou só um gole de vinho ao almoço, não bebeu cerveja, ficou logo tempo sentado na escada de fora, olhando a paisagem... Ele me disse que se ganhasse na loteria – raramente ele jogava – daria uma casa nova para nossa empregada. Ele comprava aquele morro do Guaiúba, todo verde, para impedir os loteamentos, o asfalto cortando a mata, os carros barulhentos poluindo a bela natureza do lugar... Ah, o Nonê de mil projetos, do Museu do Mar, do Salão de Arte Lúdica, do seu livro que escrevia há anos e está pronto... o Nonê, nunca mais.

|

| Cabeça de Oswald - 1942 (por Nonê) |

O piano alemão fechado, ex-votos do Ceará, anjos e santos de igreja, as telas de Tarsila, Di, Anita, Bonadei, Rebolo, Graciano, Léger, assistem mudos o diálogo difícil e terno. A pílula já está preparando um cafezinho. Adelaide conta da grande alegria de Nonê, este ano, com a mostra da Semana de 22 no Museu de Arte, que montou a pedido do prof. Bardi, os debates que se saíram, as três aulas que deu – durante horas num dia só, na Faculdade São Caetano, quando repôs a verdade sobre Oswald, conforme disse, extenuado, ao voltar noite alta para casa. Pai pelo qual tinha verdadeira adoração – e também Oswald tinha loucura pelo Nonê – o Oswald que queria “levado a sério, como literato e artista, propulsor do modernismo no Brasil”. Ela fala também da longa conversa, praticamente o dia todo, que o Nonê teve com o irmão Rudá, aqui na sua casa, nesta sala, na véspera de sua morte. Eles, parece, trocaram confidências de toda a vida. Nunca se falaram tanto. O Nonê teria pressentido sua morte? O cafezinho é bom, forte.

José Oswald Antonio de Andrade (Oswald de Andrade Filho, Nonê) nasceu em São Paulo a 4 de janeiro de 1914. Filho do escritor Oswald de Andrade e Henriette Boufllers. Fez seus estudos no Brasil. Em 1924 foi para Lausane (Suíça) retornando a São Paulo em 1929. Em 1924, seu pai casou-se com Tarsila do Amaral, que exerceu influência em sua formação humana e artística... Nessa época Nonê teve os primeiros contatos com grandes figuras da arte europeia (Picasso, Cocteau, Lerger, etc.) e assistiu a importantes manifestações artísticas de vanguarda da época... Iniciou seu aprendizado de pintura com Portinari, depois Anita Malfati, por último com Segall... Conforme seu depoimento, apesar de seu estilo bastante pessoal, integrou-se nos movimentos renovadores da pintura paulista, sempre atuando em defesa de uma arte brasileira com raízes no povo, no folclore, como a maior e mais rica fonte de inspiração para o artista. Desde 1935 até 1972 apresentou anualmente seus trabalhos em diversas exposições.

Adelaide se levanta, vai mostrar o ateliê de Nonê, instalado no fundo da casa. Após a passagem pelo pátio sevilhano, de tijolo cru, a churrasqueira da roça, a bela palmeira, outras, outras árvores, todas plantadas por Nonê, a piscina azulejada por Paulo Rossi... Nas paredes quadros de Nonê de várias fases, no cavalete um quadro não terminado, Nonê pintava aquela moça anjo, o pote de barro, as flores folclóricas, o céu azul... Ela diz que ele estava animado com sua pintura. Encontrara ultimamente um caminho bom.

|

| Três figuras - 1948 |

O Nonê escreveu e editou dois livros infantis, “O Rei Floquinhos” e “O Saci que foi à Lua”... Foi redator e programador durante vários anos da Rádio Gazeta de São Paulo, e do jornal “A Gazeta”, de São Paulo. Realizou sempre palestras em centros culturais. Mantinha cursos de pintura para alunos e produzia numerosos artigos sobre folclore, literatura e pintura. Estava planejando a criação do Museu do Mar em Guarujá e preparava uma série de painéis para o Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga, para o qual criou os painéis que decoram, externa e internamente, a capela de Nossa Senhora dos Navegantes do canal do Porto de Santos, junto ao ancoradouro da Pouca Farinha, na Ilha de Santo Amaro. Foi diretor do Museu de Artes e técnicas Populares. Assistente técnico da Comissão do IV Centenário de São Paulo. Exerceu outras atividades públicas, docentes, jornalísticas, etc.

Para abranger de um relance toda a obra de Nonê, basta dividi-la nos três ciclos marcantes de suas existências e pesquisas: surrealista, antropofágico e primitivista. Qualquer dessas fases surge e desaparece ao longo dos anos. Conforme a inspiração e o tema. O pintor retoma e desenvolve o estilo já antes experimentado. Escolhendo uma série de quadros, mesmo de anos diferentes, pode-se agrupá-los dentro do seguinte conceito de sua fase surrealista... É um ciclo dos mais constantes, nas obras de anos atrás e também recentes. Sem deixar de ser brasileira, pois aproveita a linha lendária da “Cobra Norato”, tem uma extensão que vai desde o telurismo até as expressões de onirismo freudiano. Na fase antropofágica, segue uma corrente lançada por Oswald de Andrade, pai, cuja primeira manifestação plástica foi o “Abapuru”, de Tarsila. A série dessa “escola” é primitivista no tema, mas de fatura ao nível internacional. Seria como a solução de uma crise crônica da pintura brasileira: elaboração plástica e tratamento de alto efeito e técnica pictórica, mas sem equivalência temática. Ou, em outras palavras, nossa pintura tem qualidades, mas falta-lhe, ou perde-se, no assunto... E quanto à sua fase primitivista, ela abrange variada gama de pesquisas de soluções plásticas a serviço de uma temática nacional se sentido cultural, na acepção sociológica do termo. E tem como particularidade importante o seu historicismo, não como celebração davidiana ou patrioteira, mas como solução natural, nascida da própria força pictórica, através da integração e dinamização dos assuntos, inspirados na imagística formação nacional... Destro desse ciclo destaca-se como subfase da série religiosa, que, aliás, se inscreve na ambivalência pré-barroca, porque inspirada na imaginária brasileira... Nonê tira o maior partido dos santeiros portugueses e da floração barroca, de mistura com as imagens folclóricas da nossa lírica civilização do matuto do mato e outras bandas interiores e litorâneas.

|

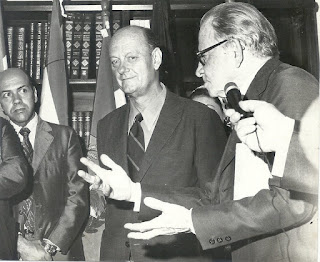

| Nonê e Menotti |

Adelaide está contando que Nonê não tinha “hobbys”, além de gostar de bater papo, ler, participar, dialogar com os jovens, tomar um bom uísque... ... Seus melhores amigos foram Teodoro Nogueira, Dante de Laytano, Murilo Mendes, Lucia Falkemberg, Rossini Camargo Guarnieri, Rossini Tavares de Lima, Paulo Machado, Paulo Bomfim, Tarsila – para quem tinha grande admiração e extraordinário respeito – Mário da Silva Brito, Bento de Almeida Prado, Silvia Sodré Assumpção e Luís Arrobas Martins... E ainda suas alunas e grandes amigas Tica Rivetti, Helene Matarazzo... Em épocas mais distantes, tanta gente, Carlos Lacerda, Rebolo, Piolim, Di Cavalcante, Almeida Salles, Ciccillo Matarazzo, Carlos von Schmidt, Este um fraterno companheiros de muitas andanças, ficara com o álbum de fotografias antigas de Nonê, que o fora buscar às vésperas de sua morte.

Antes de sua morte, entrevistamos Nonê, acerca de sua ideia de fundar o Museu das Artes e Técnicas do Mar:

“Há um homem digno de homenagem: o nosso. A costa do Brasil é imensa, imensas são as nossas praias, é nesse cenário em que o nosso pescador nasce, vive e morre. Não são poucas nem pequenas as lutas travadas pelo nosso país em defesa do imenso patrimônio marítimo, uma de nossas maiores riquezas. As indústrias pesqueiras multiplicam-se, tornam-se cada vez mais atualizadas, fazendo, aos poucos, desaparecer o velho e querido pescador primitivo, aquele que, no dizer de Dorival Caymmi, “não precisa dormir pra sonhar”, aquele que vê o sol despontar no horizonte saindo, seja com sua jangada, saveiro ou canoa, que volta para o seu r ancho com seu coração cheio de canções e de estórias que conta nas noites estreladas ao seu filho ou à sua namorada – Iemanjá, Alamoa , os monstros das profundezas que povoam a vida desses homens.”

“Como seriam áridos os escritos de Jorge Amado sem o homem do mar que o ajudou tanto a transformar suas vidas difíceis em doces acalantos.

“É esse homem que queremos homenagear, criando no Museu das Artes e Técnicas do Mar. Inicialmente será o trabalhador do mar que festejaremos, construindo um lugar em que seus instrumentos de trabalho possam ser conservados, guardados, protegidos, estudados; em que suas lendas, canções possas ser recolhidas e conhecidas por todos aqueles que queiram contar sua beleza, sua dor, sua alegria; onde elas possam ser estudadas artística e cientificamente, e se conservar, para as futuras gerações, a sua imagem viva e heroica. E o que há de melhor para prestar essa homenagem do que um museu, um museu no qual as futuras gerações possam conhecer e sentir toda a sua vida, suas histórias, suas canções de amor ou de desespero, sua religião, suas preces.

|

| Nonê e Tarcila do Amaral |

A mensagem e o humanismo de um grande homem simples - depoimentos

Conheci Oswald de Andrade Filho, em 1935, se bem, me lembro, na primeira exposição que Portinari fazia em São Paulo. Naquele tempo, tanto eu quanto ele dávamos os primeiros passos na pintura. Começou então uma amizade e convívio que duraria 37 anos. Nonê frequentou todos os “ateliers” que tive, a começar pelo primeiro nos altos do Teatro Municipal, onde eu era aluno do Waldemar da Costa; depois vieram os outros; no Edifício Santa Helena, com Zanini e Manuel Martins; na Rua Bittencourt Rodrigues com Manuel Martins; na Barão de Itapetininga; na Xavier de Toledo; na Sebastião Pereira; na Av. São João e ultimamente no meu apartamento. Portanto, ao longo de tantos anos, conheci-o muito bem e posso dizer que foi um grande artista, um grande homem e um grande amigo. CLOVIS GRACIANO

Tive o prazer de colaborar com o Nonê na ocasião da exposição da Semana de Arte Moderna aqui no Museu de Arte de São Paulo. Foi um trabalho repleto de ensinamentos para mim a respeito do ambiente que o Nonê viveu desde criança com o pai: pena que sua morte tão repentina tenha tirado de cena um artista de tanto talento e um historiógrafo de segura informação. Ele me dizia que queria escrever a história do grande Oswald. O desparecimento prematuro de Nonê, sempre jovial e bom companheiro, especialmente durante os árduos trabalhos da organização da Exposição da Semana de Arte Moderna, deixou, em todos nós do museu, uma saudade e uma tristeza profundas. - PIETRO M. BARDI

Oswald de Andrade Filho, o Nonê que os amigos tanto queriam ainda mais do que um artista, era uma grande alma de artista... Os requintes de delicadeza que punha no trato com os seus e com os que lhe eram caros, davam às relações com ele um colorido de pura estesia emotiva. Nisto, como nas obras que deixou, tornou-se inesquecível... Tenho a impressão de que o seu maior desejo era fazer uma obra de arte no mais rigoroso sentido. LUIZ ARROBAS MARTINS

O Nonê era um grande amigo e atuava no nosso “time” de pintores há muito tempo. Uma grande figura humana, uma boa alma, um participante dos nossos melhores movimentos de arte, como, por exemplo, quando lutamos pela criação do Salão Nacional de Arte Moderna, etc. Fiz um desenho dele, que guardo com muito carinho. Como pintor, lutava por uma obra autêntica, de raízas populares e folclóricas, de raízes bem brasileiras.REBOLO GONSALES

Em plena comemoração do cinquentenário da Semana, uma perda sentida e irreparável acontece: a morte súbita de Oswald de Andrade Filho (Nonê). Filho do mais famoso dos modernistas acompanhou nestes 50 anos, como pintor, intelectual e professor que era todas as marchas e contramarchas do modernismo. Extraordinária figura humana, simples e bom, compreensivo e disposto, dedicava-se também ao folclore e a inúmeras iniciativas, como, por exemplo, a criação do Museu do Mar de Guarujá, I Salão Nacional de Tapeçaria e outros projetos. Recentemente, debateu com estudantes, no Museu de Arte, durante 8 horas, o modernismo brasileiro. Ensinava pintura e preparava nova mostra na galeria “A Mão de Pilão”, de Bento de Almeida Prado, em Itapecerica da Serra. Nonê iniciara a série de entrevistas com pintores, nesta página, há pouco mais de um ano, e voltaria a ela, com seu depoimento prometido sobre Oswald. Um enfarte o atingiu mortalmente, contudo, enquanto dormia seu sono de justo, em sua casa da Praia de Guaiúba. Tinha sido o idealizador e propulsor das comemorações de 22, braço direito de “Ciccillo” Matarazzo na última Bienal, de Paulo Bonfim, no Conselho Estadual de Cultura, do professor Bardi, no Museu de Arte. São dele, neste ano, as maiores glórias do brilho das mostras sobre 22 da Bienal e do MASP, e das iniciativas oficiais. Nonê, o guerreiro do modernismo, que se foi. Descansa em paz. LUIZ ERNESTO KAWALL

REMATE FINAL

Agora Oswald é totalmente Nonê. O menino renasce das velhas fotografias, estende a mão ao pai, e caminham juntos... A lágrima de infância foi ganhando cores e a solidão floriu em quadros, na poesia de existir, na graça do sorriso agasalhando o coração dos amigos. Na praia do mundo o ponteio do mar fala de adeus... Nonê descobre o horizonte e parte com suas estrelas. PAULO BOMFIM

Publicado originalmente no jornal "A Tribuna", de Santos, em 11/4/1971 e 13/8/1972.